2021.07.30

ニューノーマルにおける業界別トレンド#4【デジタルヘルス】~CES2021より~

#1の記事(リンク)#2の記事(リンク)#3の記事(リンク)に引き続き、今回はデジタルヘルス業界における今後のトレンドを紹介していきます。

サマリー(デジタルヘルス)

パンデミックにより、デジタルヘルス分野の成長がさらに加速されました。デジタルヘルスは単純に健康データをモニタリングする健康管理のサポートとしての役割だけでなく、臨床的に認められる「デジタル治療(Digital Therapeutics)」への発展も見られました。医療機関を中心に患者をケアする従来の医療サービスから、家庭を中心に個人が直接医療機関と連携しながら健康を管理することへと医療サービスの意味が拡張されました。

そういった状況の中で、医療サービスはコンシューマライゼーションとより複雑なデータの連携が求められています。

※参考:TelemedicineとTelehealthの用語について

遠隔医療を指す英単語には、「テレメディソン(Telemedicine)」と「テレヘルス(Telehealth)」の 2 つがあります。これらの定義は明確に定まっておらず、同じ意味を持つ用語として使われることもあれば、異なる意味を持つ用語として使われることもあります。例えば、米議会調査局(CRS:Congressional Research Service)の報告書では、「テレメディソン」は臨床サービスに限定されるが、「テレヘルス」は非臨床的なサービスを含むより広義の意味と持つと定義されています。機関によって定義が異なることから、ここでは両者を区別せず、どちらも「遠隔医療」と訳します(

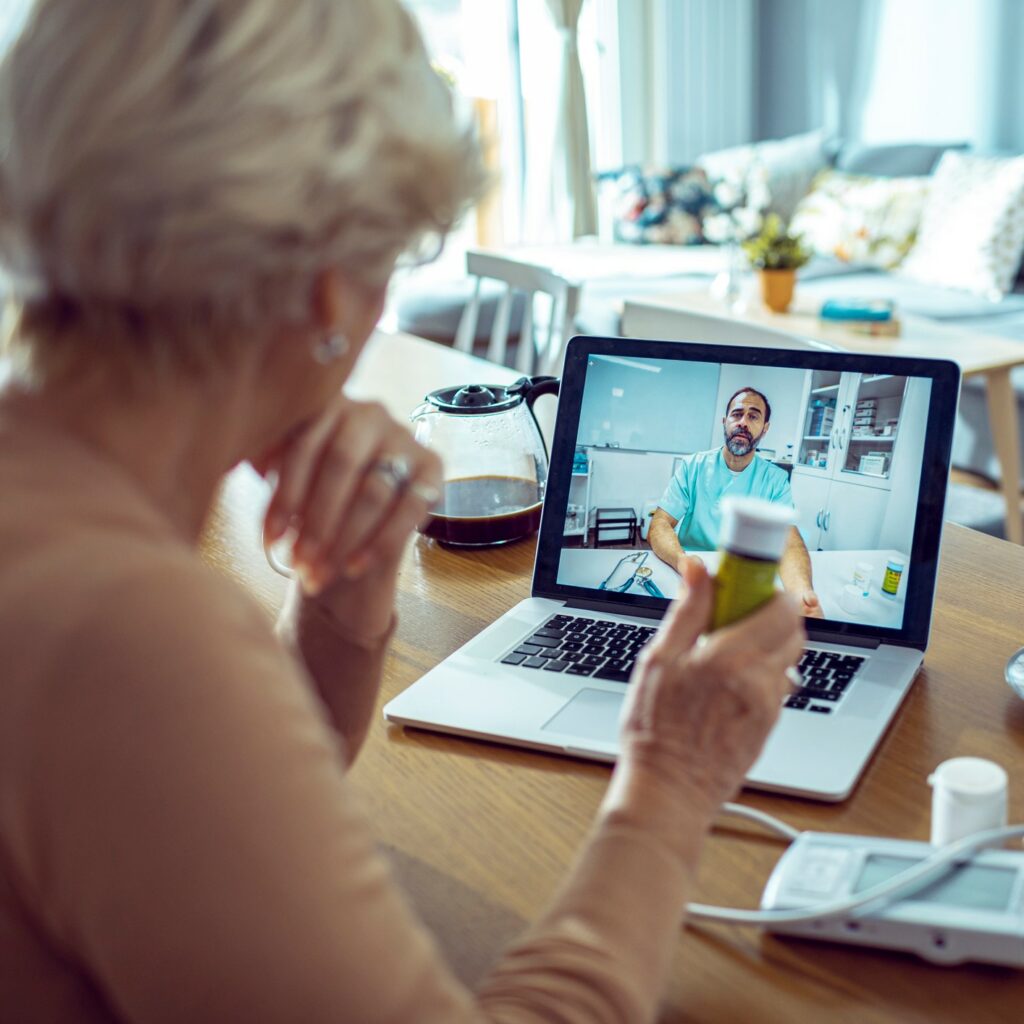

デジタルヘルスの中でも特に遠隔医療(Telehealth)分野が注目されています。アメリカで家庭内遠隔医療の使用は2019年に11%だったものが2020年上半期には76%まで増加しました。特に電話相談、ビデオ診療が大きく伸びて、遠隔での診療、メンタルヘルス、フィットネス/ウェルネス分野が中心となっています。また、遠隔医療分野で最も大きいM&Aは185億ドル規模で、これは全世界において、デジタルヘルス分野だけでなく市場全体で3番目に大きいM&Aでした。

CES2021では、家庭が健康のハブとなることに注目されていました。2020年以前、年間5,000万件だったアメリカの遠隔医療に関する利用件数が去年は10億件にのぼり、20倍以上大幅に増えました(

遠隔医療を通じて住む場所に問わず、誰もが同じ品質の医療サービスを受けることができます。 数分で登録したサービスでユーザーはインフルエンザ、感染病、不安症、皮膚の状態など、より専門性の高い健康状態を確認し支援できる医者と繋がることができます。なお、対面の治療が必要な深刻な健康問題に関しても医者からアドバイスをもらえます。

専門家によると、遠隔医療が一部のケースだけでなくすべての医療的需要に対する「フロントドア」になると予測しています。消費者にとって遠隔医療はすでに主流になりつつあり、特にテクノロジーに慣れているミレニアル世代・Z世代においてその傾向が強くなると言われています。

この変化はヘルスケア消費者側だけでなく供給側にも言えます。Teladoc HealthのCEO、Jason Gorevic氏によると、2/3以上の医者が遠隔で患者をケアすることに満足を感じているそうです。

遠隔医療は、単純に技術的な手段という意味以上に遠隔で「診療される」という「体験」の本質に注目するフェーズになりました(

それに伴い、遠隔で診療される行為そのものではなく、リアルで受ける診療と同様に、信頼できる「正確な診断」が今後の成長のキーとなりました。よって、遠隔医療を支援する企業には家庭用医療機器の「正確さ」とそのデータへの「信頼性」を基盤とした体験作りが求められています。CES2021では様々な企業と医療機関がデータ分析・生体認識・AIなどの新しいIT技術を用いて医療体験向上を図っている事例が紹介されていました。

デジタル治療の導入は臨床的にその効果を立証し、FDAの承認を経て消費者・患者に届いています。デジタル治療は、2030年まで世界的に89億ドル以上の価値まで達すると予測されます(

その中で、「医療としてのソフトウェア」分野は、精度の高いデバイスなどを用いて中毒治療、睡眠治療、糖尿病、呼吸器疾患などの治療に貢献しながら成長しています。

CES2021では、デジタルヘルスビジネスの未来のキーは、「健康」に関するコンシューマライゼーションと述べられていました(

体験の面では、よりシンプルで使いやすい体験を提供する必要があり、価格面も安定させ一般消費者の手に届きやすくすることがデジタルヘルス普及のポイントとして考えられます。

一方で医療ビジネスの側面では、B2Bのビジネスモデルが医療サービスの「供給システム」における効率と有効性の向上に繋がると期待されています。伝統的な医療機関では管理システムや労働力の調達などまだ多くの部分で満たされない非効率性が存在します。そのため医療ビジネスのDXを促進して医療サービスの質を上げるB2Bの取り組みが大きな可能性を見せています。

従来の医療サービスは「医療機関」を軸に「患者」の治療・管理を主に担ってきましたが、デジタルヘルスの普及によって、「家庭」を軸に患者のみならず、まだ病気になっていない「一般消費者」も常に医療機関や関連デバイス・サービスと連携して健康を管理・治療することになってくると実感できました。ウェアラブルデバイスや高度な治療サービスなどは、まだまだ日常に染み込んではいないですが、その分ユーザーの体験設計にも改善の余地がたくさん見られるため、これからの成長が期待できます。

出典・参考URL

デジタルヘルス市場の動向

主流になる遠隔医療(Telehealth)

遠隔医療の技術と体験

デジタル治療(Digital Therapeutics)の今

今後のデジタルヘルスビジネスの成長

おわりに

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000193831_1.pdf

https://ces.tech/Videos/2021/CES-Program/Sessions/Telemedicine-Skyrockets-to-Mainstream.aspx/

https://videos.ces.tech/detail/video/6233444884001/telehealth:-augmenting-the-experience-with-technology?autoStart=true&q=digital%20health

https://ces.tech/Videos/2021/CES-Program/Sessions/Prescribing-Digital-Therapeutics-as-the-Medicine-o.aspx

https://videos.ces.tech/detail/video/6233447076001/digital-health:-business-growth-and-opportunities?autoStart=true&q=startups

鄭礼智

DXディレクション事業部

2019年度電通デジタルに入社。 顧客体験を起点とし金融業、製薬会社、通信業などのクライアントのユーザー観点のコンテンツ設計、サービス改善コンサルティング業務を担当。

※所属は記事公開当時のものです。

RELATED REPORT